執行機構:國立臺灣大學

計畫主持人:陳雅美 副教授

協同主持人: 王彥雯 助理教授、吳淑瓊 教授、呂淑貞 主任、李淑貞 副教授、游曉微 助理教授、趙曉芳 副教授

研究人員:鐘子婷、邱琬育、張乃家、黃柳禎、陳雲慈

一、背景

臺灣於2017年推動長期照顧十年計畫2.0 (長照2.0),擴大對象納入49歲以下身心障礙者(以下簡稱為身障者),並以長期照顧給付及支付基準制度,銜接長照和身障者照顧服務資源。自110年已有182,555位身障者使用長照服務,佔全體長照服務使用者51%,且因應高齡化趨勢,身障者使用長照服務人數逐年增加。身障者的需求與服務使用型態與一般老化導致失能者有所不同,如何整合轉銜身障與長照體系服務是當前重要的挑戰之一。然而,自長照2.0政策整合以來,身障者使用長照的服務型態與成效,皆尚未被釐清。國際對於身障及長照體系的服務轉銜及政策制度亦不盡相同。有鑑於此,臺灣有必要因應長照與身障體系整合需要,參考國際政策與實證經驗,分析身心障礙者長照相關數據,藉以了解臺灣身障者使用長照服務之型態及成效。

二、計畫目的

1. 釐清身障者及其照顧者照顧需求之特殊性,盤整歸納照顧需求型態,研析適合身障者及其照顧者的照顧模式,並評估於臺灣現行照顧政策措施推動之可行性。

2. 針對不同照顧服務(居家照顧服務、社區式照顧服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善服務)於身障體系及長照體系整合並提出政策建議,做為未來強化整合與個別化發展之方向。

三、目前初步成果

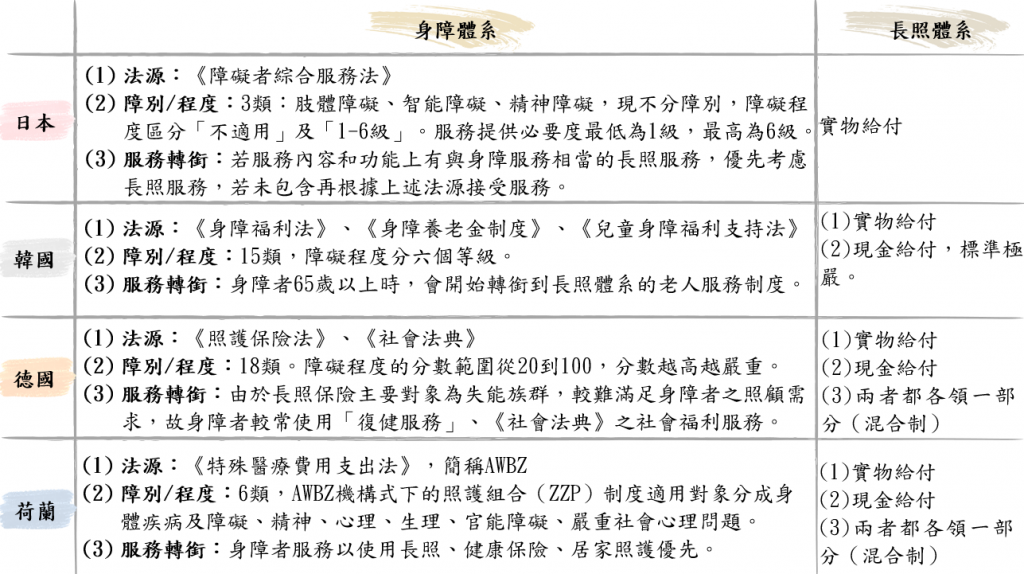

(一)透過文獻回顧與蒐集資料先進國家官方資料,了解日本、韓國、德國與荷蘭等國家身障者政策及照顧實務經驗做法,如圖一所示

- 1. 日韓德荷長照體系差異:

日本的長照保險只提供服務,但韓國效法德國,德國長照保險給付內容總共有三項,包括(1)僅領取服務,(2)僅領取現金(所謂「現金給付」),或是(3)選擇兩者都各領一部分(所謂「混合制」),荷蘭亦為三項給付方式,居家式服務(可以實物給付或混合制)、個人預算制(經需求鑑定後,申請用現金替代實物);如果是機構式服務以實物給付為主。韓國的長照保險僅提供純粹領服務,與純粹領現金兩種選項,且領取現金給付的標準極嚴(Seok, 2010)。

- 2. 日韓德荷身障體系差異:

日本主要以《障礙者綜合服務法》作為身障者服務給付法體系的核心,日本身障者主要分為三類包含「肢體障礙、智能障礙、精神障礙」。關於服務提供是以障礙程度來判斷,類似台灣CMS失能等級,不分障別,障礙認定為採取ICF的方式以區分「障礙支援程度」,題項共80題,分類為7種類別包含「不適用」、「1-6級」,服務提供必要度最低為1級,必要度最高為6級(厚生勞動省, 2022a, 2022b)。在日本若服務內容和功能上有與身障福利服務相當的長照服務,基本上優先考慮長照服務,若長照未包含則再根據《障礙者綜合服務法》接受障礙者福利服務(wamnet, 2022)。進一步資訊可參考日本厚生勞動省官網(參見圖二)、障礙者福祉官網(參見圖三)

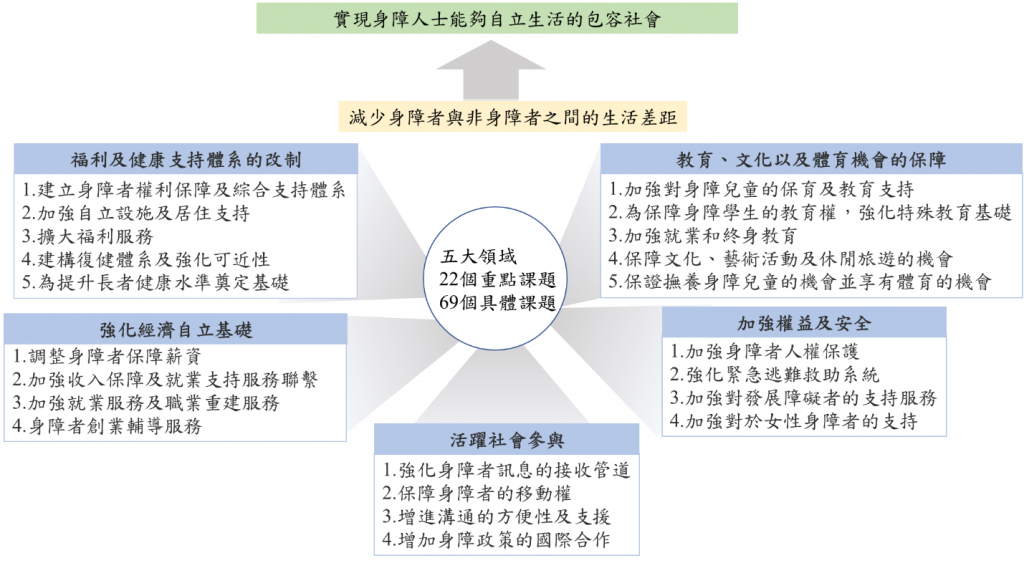

韓國主要以《身障福利法》、《身障養老金制度》、《兒童身障福利支持法》作為身障者服務法源。障別從1988年的5類,到2000年的10類,再到2003年擴大至15類,包括肝機能障礙、腦癇、腦損害、視力障礙、腎功能障礙、心功能障礙、毀容、語言缺損、自閉症、腸瘺或尿瘺、精神障礙、智力障礙、肢體障礙、聽力障礙、呼吸系統疾病,按障礙程度不同,共分為六個等級(Lee, 2008) 。此外,韓國則是18-64歲為主要使用《身障福利法》相關服務,當身障者為65歲以上時,就會開始轉銜到不同體系的老人服務制度,例如低收入重度身障者的身障養老金在65歲以後會終止,政府將改以基本養老金給付,其必須再通過單獨的資格認定才能使用長期照顧保險服務(Ministry of Health and Welfare, 2016),換句話說,韓國主要以65歲來劃分使用身障與長照體系服務,達65歲者之個人援助服務的實物福利終止。進一步資訊可參考韓國身障官網(圖四)、身心障礙政策策略與目標(圖五)。

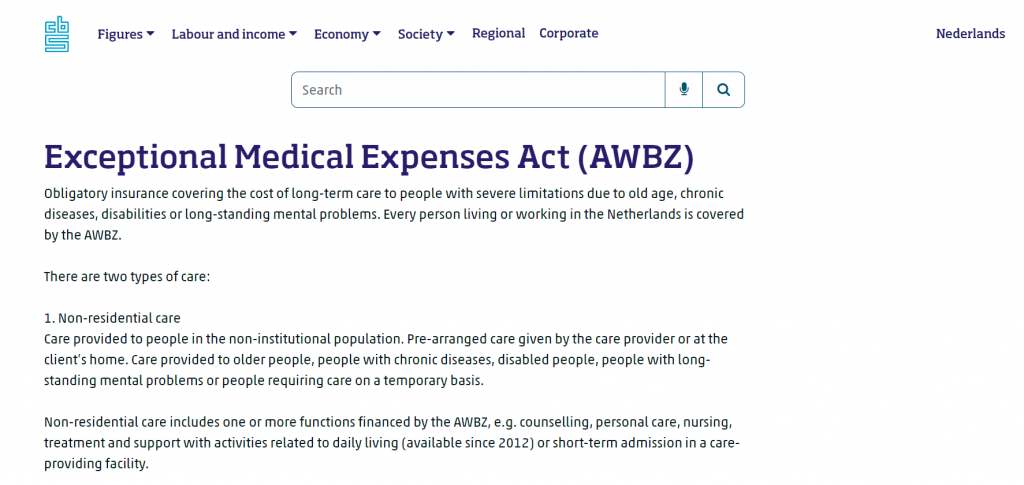

荷蘭1968年實施《特殊醫療費用支出法》(The Exceptional Medical Expenses Act, EMEA or AWBZ, 以下簡稱AWBZ),以社會保險模式實施長期照顧。2003年逐步進行 AWBZ的現代化改革,同時於2006年通過「社會支持法(WMO)」,以保障服務品質與擴大民眾參與(林建成, 2009)。其中身障者的福利制度,可以視為荷蘭社會保險體系中的一環。荷蘭社會保險可分為年金保險、健康保險、意外保險、失業保險、居家照護、銀髮族照護、子女津貼、長期照顧(陳麗娟, 2019),其中與身障較為相關的有健康保險、居家照護和長期照顧。2014年為立法重大轉折點。2014年之前,荷蘭採行前述AWBZ制度,可申請保險之對象有荷蘭公民、於荷蘭合法工作之外國人、居於國外但為荷蘭公務員及其家屬。AWBZ機構式下的照護組合(ZZP)制度適用對象分成身體疾病及障礙、精神障礙、心理障礙、生理障礙、官能障礙、嚴重社會心理問題共6類,以現金支付、照顧假期、實物給付提供服務。2014年之後,AWBZ以長期照護、健康保險、社會支持、青少年為主要區分方式,為生活及工作於荷蘭的民眾提拱保險與服務,除了以薪水定額作為保費,也提供喘息、日間服務、救急安置等服務,政府會情況補助並要求服務使用者部分負擔。進一步資訊可參考荷蘭AWBZ官網(圖六)。

德國1980年發展「獨立社會安全系統」,照顧需求對象包括老年人與身障者(林美色, 2011)。1995年開始實施《照護保險法》(Rhee, Done, & Anderson, 2015),2001年通過《社會法典》第九卷(Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, SGB IX),身障者除了長照保險中判定等級相對應的照顧服務可使用外,德國《社會法典》第九卷也保障身障者有較全面的社會福利(Dau, Düwell, & Joussen, 2009),包括針對身障者和失能後的規範、身障者自主生活的特殊服務(融合援助法)、重度身障者參與特別規定(重度身障者法)。不過由於照護保險主要對象為失能族群,較難滿足身障者之照顧需求,故身障者較常使用「復健服務」,其提供的服務具有自決及參與的特徵,視為重返社會與勞動生活的過程,與失能者主要由他人維持日常生活的服務提供所有不同(周怡君, 2017; 林美色, 2011),對障礙者有相當積極的定位。而身障者政策強調「復健」取向,「復健」包含了醫藥治療、勞動復健、生活適應為主的各種生活復健等措施,目的為增進生活品質與降低醫療支出(Welti, 2002; 詹元碩 & 黃韻玲, 2007)。

德國的身障類別分為18種,分類為頭面部、神經系統和心理、視覺器官、聽力和平衡、鼻子、口腔喉部和上呼吸道、胸部下呼吸道和肺部、心血管系統、消化器官、疝氣、泌尿器官、男性/女性生殖器官、內分泌代謝、血液造血器官與免疫系統、運動器官與風濕疾病。「醫療供應原則」一法中根據器官損傷造成的影響,在身障身分卡上做標註,分為8種,請參見表一,可得到相對應的社會福利。身障的損傷程度(德語:Grade von Behinderung或GdB),由專業醫療人員評估損傷影響生活各層面程度。範圍從20到100,GdB分數越高、失能與損傷越嚴重,可獲得的社會福利或支持就越多。每種身障項目都被分配一個 GdB分數,但計算方式並非單由相加而成,而是由主管機關從整體上檢視各GdB的相互影響,判定失能程度GdB達50以上,則視為重度失能。進一步資訊可參考德國聯邦勞動及社會事務部官網(圖七)。

| 註記縮寫 | 德文名稱 | 說明 | |

| (1) | G | gehbehindert | 行動能力受損 |

| (2) | aG | außergewöhnlich gehbehindert | 異常行動障礙 |

| (3) | B | Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson | 需人陪同外出 |

| (4) | Bl | blind | 失明 |

| (5) | Gl | gehörlos | 失聰 |

| (6) | H | hilflos | 需生活協助 |

| (7) | RF | Rundfunkgebührenermäßigung | 通訊需求 |

| (8) | TBl | taubblind | 失明失聰 |

(二)訪談相關身障團體,了解台灣照顧身障者照顧實務經驗,探索身障者照顧需求之特殊性,尤其是服務間的合作關係。

由邀請長照、身障學術、非營利組織、產官學界之專家,針對本研究發展之問卷給予建議,並分享台灣身障服務政策與身障者照顧實務經驗,探索身障者照顧需求之特殊性,尤其是服務間的合作關係,請參見表二。

- 在聯合國身心障礙社群中,認為身障者本人的意見非常重要,專家不一定能為身障者代言或背書,仍需以身障者意見為主體,避免政策規劃時認知不一致產生衝突。本研究團隊也將進行身障者的焦點團體。

- 以服務使用者為中心進行執行整合,做為不同體系彼此合作跨越限制的方式,以交通接送(復康巴士、無障礙計程車、公車點數等)為例不同的體系需要找不同的人、窗口聯繫,需仰賴強大的使用者本人或家屬,未來建議可以用單一帳戶(例如電信等)做為管道申請,以跨工具更彈性的使用自身額度。

- 身障服務與長照服務兩個體系各有自己主體性,身障體系行之有年,長照是後面發展與補充身障生活需求的部分,因此建議與其說是體系在提供服務間的競合關係,未來兩者應走向服務整合,參照先進國家以身障服務體系為主,長照服務為輔,且仍須考慮到身心障礙者之特殊需求為目的。

| 長照體系 | 身障體系 | |

| (1) | 交通接送 | 復康巴士 |

| (2) | 輔具及居家無障礙環境改善服務 | 輔具服務 |

| (3) | 喘息服務 | 臨時及短期照顧 |

| (4) | 居家營養餐飲、送餐服務 | 送餐服務 |

| (5) | 家庭托顧 (10小時為原則,不超過12小時,不提供夜間住宿) | 身心障礙者家庭托顧 (8小時為原則,不提供夜間住宿) |

| (6) | 日間照顧服務 | 身心障礙者資源中心暨社區式日間照顧服務 (休閒活動、生活技能培養、技藝陶冶) 身心障礙者社區式長照日間照顧服務(CMS2-8級) |

(三)本研究團隊目前已經發展長照與身障未滿足問卷,並透過焦點團體專家們的建議進行修改。此外,已經陸續與縣市政府、長照與身障相關團體合作討論收案方式與收案對象,將針對所有年齡族群身障類別調查照顧服務之未滿足需求,以下為本研究團隊過去研究發現:

整體身障者樣本(72.9%)及49歲以下身障者(6.9%)分布相似處為多使用居家服務與交通接送,相異處為整體身障者樣本有使用居家醫療(8.9%)與居家護理(10.6%),而49歲以下身障者皆無使用。值得注意的是身心障礙者在使用「其他」服務的佔比較高,未來應留意是否身障族群是否有其他長照或非長照需求。另外,身心障礙者在未滿足需求的每項服務需求程度,皆以「需要或非常需要」占比最高令人較為擔憂。

身障者的未滿足需求調查結果,輔具使用及環境安全以「普通」程度較多,49歲以下身障者在移動行走能力以「不需要」協助較多。表示在輔具、環境、移動行走身障者已經獲得一定程度或有別的資源的協助,其照顧需求需要則須另行探討。根據過去研究初步結果,本研究將進一步擴大身障者需求問卷調查,以利調查身障者使用長照或非長照資源項目,且因為身障種類較為複雜,以達到每種身心障礙者皆能完善探討其服務利用與未滿足需求。

四、未來展望

本研究將持續透過次級資料分析探討身障者使用長照服務下,不同照顧服務和健康服務結果,並透過問卷蒐集了解身障者使用現行長照與身障體系內居家及社區式服務的未滿足之需求與相關因素,最後透過質量性研究結果,比較臺灣高齡照顧服務及身心障礙服務體系之發展脈絡,針對兩個體系之服務項目合作問題研析,並就臺灣現行法規、長照與身障服務體系之架構,提供政策建議。